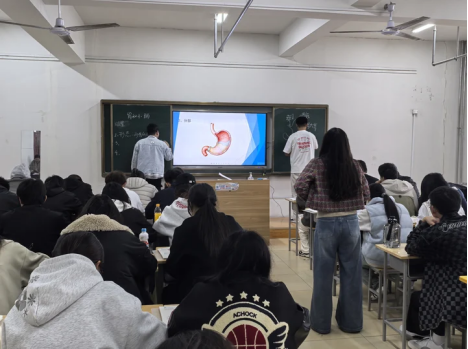

为深化“提质培优,增值赋能”育人理念,推动“远东金课教学风采季”活动,提升新进教师教学能力,曲阜远东职业技术学院医学康养学院于近期精心组织由新进教师范秀娟以《人体解剖学与组织胚胎学》“胃和小肠”为主题,开展公开汇报课。学院院长徐西朋及全院无课教师共同参与,聚焦消化系统核心知识点教学创新,探索“理论+模型+临床”的解剖学课堂新范式。

课程以“胃和小肠的形态结构与功能关联”为核心,紧密围绕“掌握胃与小肠的形态分布、理解解剖位置、建立人体结构整体性思维”三大学习目标展开。课堂开篇,范老师以“忙碌一上午后吃饭快速恢复精力”的生活场景为切入点,引出“胃是初步加工车间、小肠是精密提炼工厂”的生动比喻,瞬间拉近抽象解剖知识与学生生活的距离,激发学生探索消化系统工作机制的兴趣。

在理论讲解环节,范老师结合高清解剖模型与动态示意图,分层拆解胃的解剖结构:从“两口(贲门、幽门)、两缘(胃小弯、胃大弯)、两壁(前壁、后壁)”的形态特征,到“贲门部、胃底、胃体、幽门部”的功能分区,清晰标注“胃小弯与幽门部是胃溃疡好发部位”等临床重点;讲解小肠时,通过对比十二指肠、空肠、回肠的结构差异,结合“原料入口-暂存-加工-成品出口”的流程化图示,将胃的“暂存与初步消化”和小肠的“精准吸收”功能逻辑可视化,帮助学生快速建立“结构决定功能”的解剖学认知。

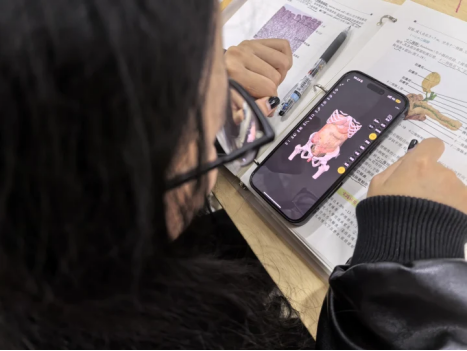

组织学与生理学联动环节,3D body的动态演示功能成为教学亮点。范老师结合PPT中“胃的消化功能”示意图,指导学生操作软件的生理动画模块:当屏幕上出现胃肌层“外层纵行、中层环形、内层斜行”的收缩蠕动过程,配合幽门括约肌的开合演示时,学生清晰理解了“胃内容物排空机制”这一抽象原理。有学生现场操作时兴奋地说:“以前对着PPT想象蠕动过程,现在能亲眼看到肌层收缩的顺序,终于明白为什么胃能把食物磨成食糜了!”

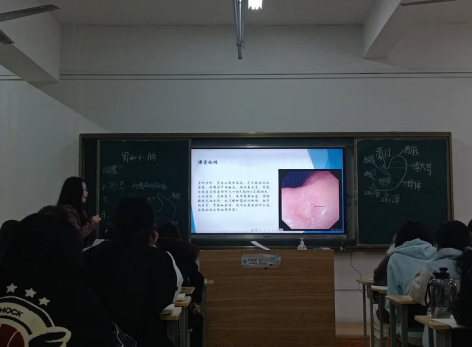

课程后半段,范老师引入临床典型案例——“患者上腹部压痛,胃镜显示胃窦部1.5cm×2.0cm溃疡,幽门螺杆菌阳性”,引导学生结合课堂所学的“胃部分区”“胃溃疡好发部位”知识,分析病例诊断结果与解剖学依据,实现“从解剖知识到临床应用”的思维跳转。同时,她通过“胃的位置毗邻(前壁邻肝左叶与膈、后壁邻横结肠与胰)”的互动提问,借助人体解剖图谱让学生分组标注胃与周围器官的位置关系,破解“解剖位置理解难”的教学难点。

听课结束后,学院随即召开评课研讨会,延续“学生反馈+教师研讨+领导总结”的多元交流模式。学生代表反馈:“通过‘工厂类比’和临床案例,原本抽象的胃和小肠结构变得像‘熟悉的车间’,不仅记住了知识点,还明白了为什么医生会关注胃窦部检查,职业认同感更强了。”参与教师围绕“模型与案例的结合时机”“解剖位置的互动教学方法”展开讨论,一致认为本节课实现了“知识传授、临床衔接、思维培养”的三重目标,为解剖学课程教学提供了可借鉴的范本。

学院院长徐西朋在总结中指出,本次示范课精准把握了解剖学课程“服务临床、对接岗位”的核心定位,通过“生活场景引入、模型辅助讲解、临床案例落地”的教学设计,有效突破了解剖学知识抽象、难理解的痛点,是对“金课”“高阶性、创新性”要求的具体实践。他强调,全体解剖学教师需以本次示范课为参照,进一步挖掘课程中的临床关联点,将“人体结构整体性思维”与“医学人文关怀”融入日常教学,让解剖学不仅成为“认识人体的工具”,更成为“培养临床思维的基石”。

此次《人体解剖学与组织胚胎学》示范课,是医学康养学院推动“金课”建设向基础医学课程延伸的重要尝试。下一步,学院将通过“模型教具优化”“临床案例库建设”“跨课程知识联动”等举措,不断提升基础医学课程的教学质量,为培养具备扎实解剖学基础的医学康养高素质人才筑牢知识根基,助力学校“提质培优”战略在医学专业领域落地见效。

文|庞杰

图|刘媛媛

编辑|庞杰

初审|刘媛媛

终审|徐西朋